6个月内患者僵硬如石板的皮肤软化56%,肺纤维化病灶显著消退、肺活量飙升15%——近日,这项由上海长征医院徐沪济教授团队在《细胞》期刊发表的研究,正以 “现货型 CAR-NK 细胞疗法” QN-139b,彻底改写系统性硬皮病 “难治绝症” 的宿命。

一、硬皮病:亟待攻克的医学难题

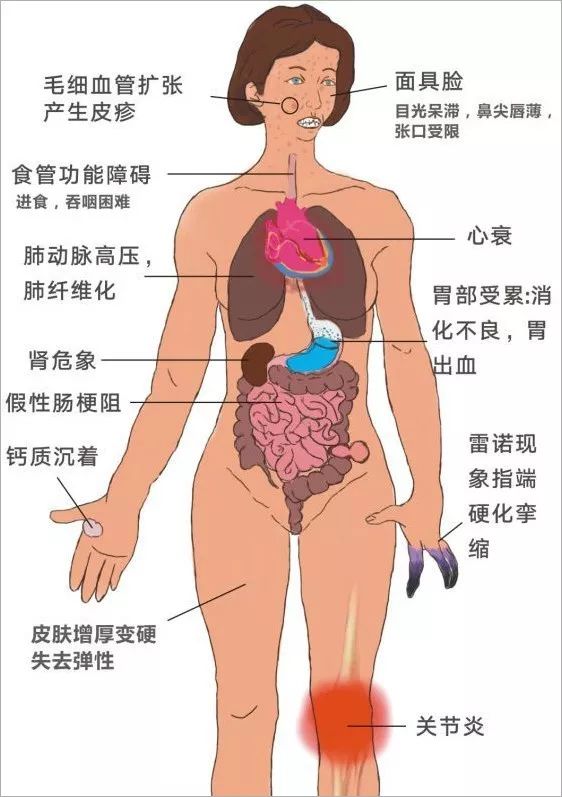

系统性硬皮病是一种极为复杂的慢性自身免疫疾病。它以血管异常、免疫系统过度激活和进行性组织纤维化为特征,无情地侵蚀着患者的生活质量。数据显示,患者5年生存率不足60%,这无疑是一个令人痛心的数字。

传统的治疗手段,无论是免疫抑制剂、类固醇,还是自体造血干细胞移植等,都存在诸多局限。它们要么疗效有限,要么毒性高,要么难以标准化生产制备,难以在广大患者群体中广泛推广。攻克硬皮病,成为了全球医学界亟待解决的重大课题。

图:硬皮症的临床表现

二、创新疗法:QN - 139b开启治疗新纪元

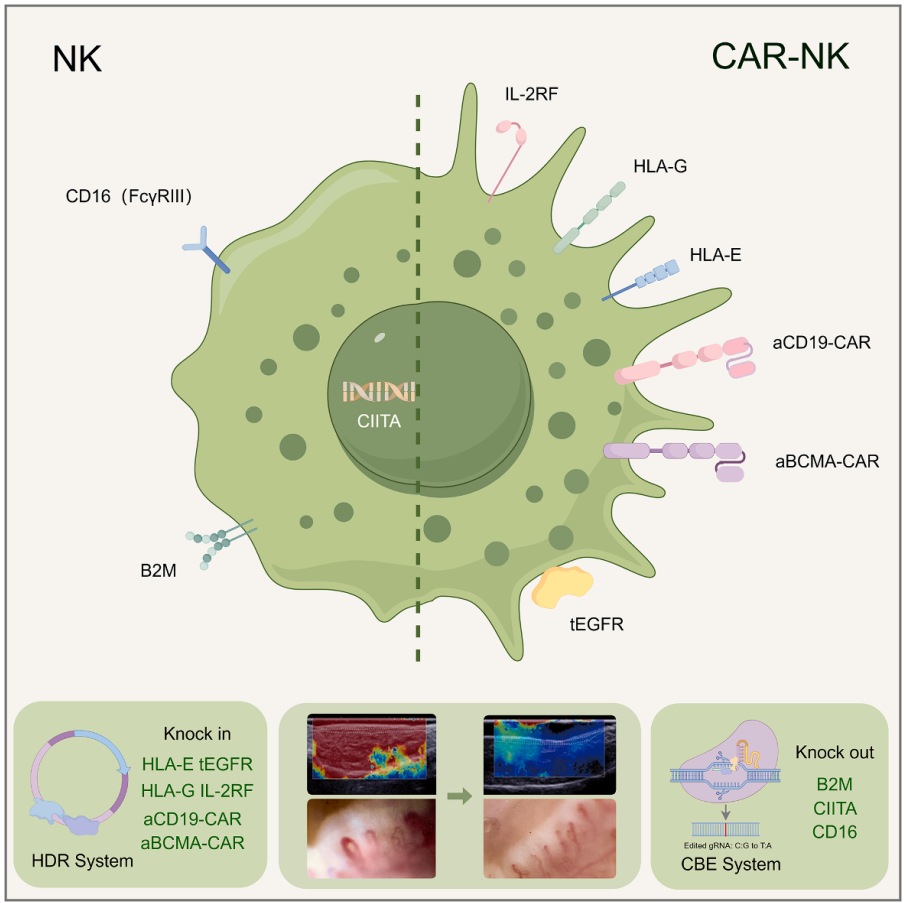

徐沪济教授团队基于诱导多能干细胞(iPSC)技术,成功开发出CD19/BCMA双靶点的 CAR-NK细胞产品——QN-139b,为硬皮病治疗打开了一扇全新的大门。

1)现货型产品:便捷与成本的双重优势

QN-139b是一种现货型产品,它能够在实验室实现标准化批量制备,这意味着患者无需长时间等待,随时可以使用。与传统的个体化细胞治疗相比,这极大地降低了成本,提高了治疗的可及性。想象一下,细胞药物像普通药品一样提前生产、冷冻储备,患者确诊后立刻就能用上,这无疑将为无数患者节省宝贵的时间。

2)双靶点精准打击:全方位清除致病细胞

QN-139b的双靶点设计是其核心亮点之一。它能够同时靶向CD19和BCMA,从而对病理性B细胞群体进行精准而彻底的清除。CD19靶向模块主要作用于B细胞发育的早期阶段,能够高效清除未成熟B细胞和CD27+记忆B细胞,这些细胞是自身抗体产生的根源。而BCMA靶向模块则精准识别并清除已分化的CD138+浆细胞,这些终末效应细胞是致病性自身抗体的直接来源。通过这种协同作用,QN-139b实现了对致病性B细胞谱系的全程干预,大幅延长了治疗效果。

3)低毒性高安全:为患者保驾护航

经过基因编辑技术的优化,QN-139b 在治疗过程中的安全性和耐受性得到了显著提升。与传统细胞治疗相比,它避免了严重毒性反应,为患者的安全提供了有力保障。这对于那些身体状况较差、无法耐受强烈治疗的患者来说,无疑是一个巨大的福音。

图:细胞制备流程

三、临床验证:显著的治疗效果

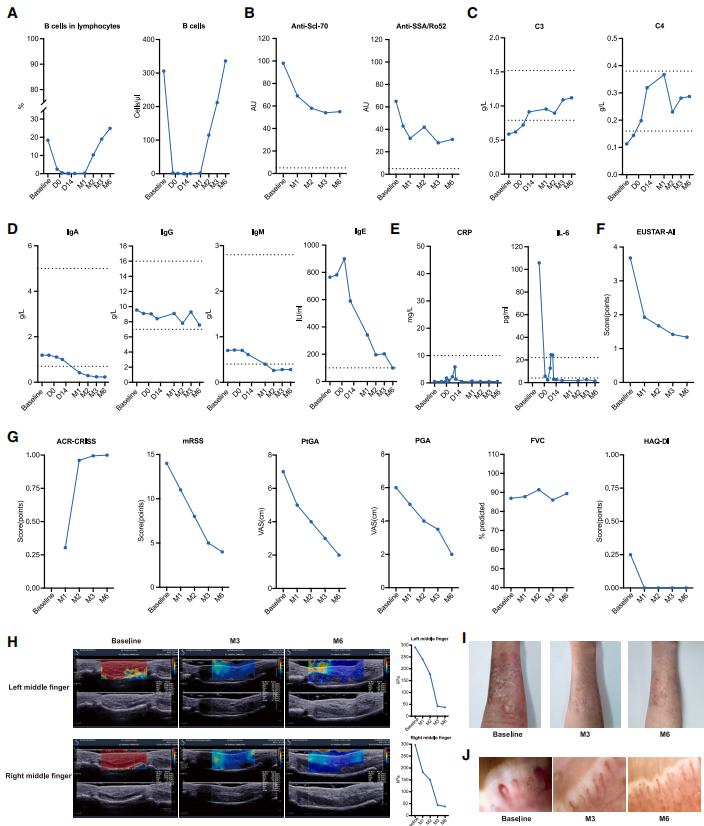

在首例接受QN-139b治疗的重症硬皮病患者身上,我们看到了令人振奋的成果。经过6个月的随访观察:

皮肤显著软化:皮肤硬化评分(mRSS)从32降至14,这意味着患者的皮肤状态得到了极大的改善,告别之前的了僵硬困扰。

肺功能大幅改善:肺纤维化病变明显缓解,肺活量提升超过15%,患者能够更顺畅地呼吸,生活质量显著提高。

血管功能修复:微血管病变被逆转,心功能也得到了显著改善,这对于患者的全身健康状况有着深远的影响。

而且在整个治疗过程中,患者并未发生严重不良反应,再次验证了QN-139b出色的安全性。

图:dcSSc患者在用药后的临床效果

四、从清除到再生,深入解析治疗机制

QN-139b的治疗机制不仅仅局限于清除致病细胞它,还会触发患者免疫系统的“重编程”效应,带来一系列积极的改变。

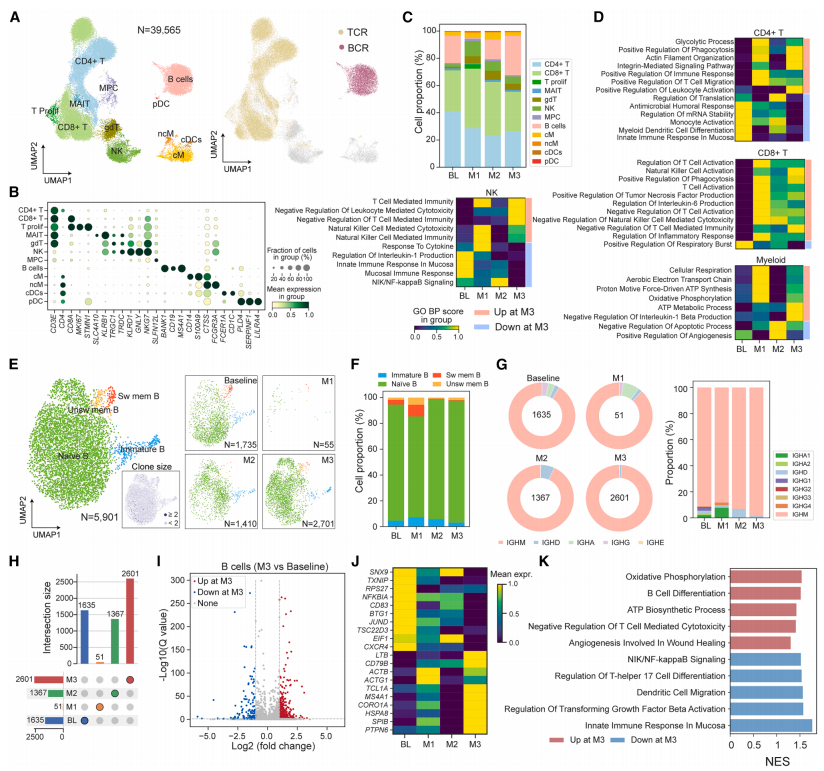

免疫细胞重塑:单细胞测序结果显示,病理性B细胞几乎被完全清除,剩余B细胞转变为幼稚状态,这为患者免疫系统的重建奠定了基础。

炎症与纤维化通路受阻:蛋白组学分析证实,炎症通路和纤维化相关通路被明显抑制,从而减缓了疾病的进展。

组织再生与血管修复:治疗还促进了组织再生血管与修复,使患者的皮肤组织和血管功能逐渐恢复正常。

这些多维度的研究数据,为我们全面揭示了双靶点CAR-NK细胞疗法在治疗自身免疫疾病方面的完整机制,也为未来的治疗提供了更深入的理论支持。

图:QN-139b研究流程示意图

五、中国领跑:未来治病像“换乐高”

这次成果的发表,不仅是上海长征医院徐沪济教授团队的巨大荣耀,更是中国细胞治疗领域在全球舞台上的一次精彩亮相。

中国技术弯道超车,未来可治一堆病,iPSC-CAR框架有望实现“乐高式”嫁接不同靶点,平台像“乐高底座”,换个靶点(导弹头)就能治红斑狼疮、干燥症、肌炎等更多自身免疫疾病治疗领域,为更多患者带来康复的希望。

图:dcSSc患者在用药前后免疫细胞变化

六、结语:点亮希望之光

从“靶向清除”到“再生修复”,徐沪济教授团队的这一突破性进展,让长期被视为“不治之症”的难治性硬皮病有望被真正攻克。随着后续更多临床试验的展开和进一步优化,我们有理由相信,“现货型广谱靶向 CAR-NK”将成为解决众多自身免疫疾病的“利器”,为全球患者带来新的曙光和希望。这个充满希望的新时代,正在向我们大步走来。

参考文献:[1].https://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(25)00625-7?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867425006257%3Fshowall%3Dtrue

【声明】本文旨在仅进行科普交流以供参考,不构成任何应用建议。部分图文来源于网络,如内容涉及版权或其它问题,请及时与我们联系,我们将在第一时间处理。谢谢!